共通テスト「情報Ⅰ」のプログラミングで使用される『共通テスト手順記述標準言語(DNCL)』についてこれから基本的な書き方の解説をしていこうと思います(以下、DNCLと記載します)

また、オリジナルの演習問題も用意したので腕試しとしてぜひ解いてみてください。

その前に今回はそもそものDNCLについての話とDNCLを動かすための環境についてご説明します。

DNCLとは

DNCLの歴史は意外に古く2002年のセンター試験(共通テストになる前の呼び方)の「情報関係基礎」という選択科目で初めて出てきました。

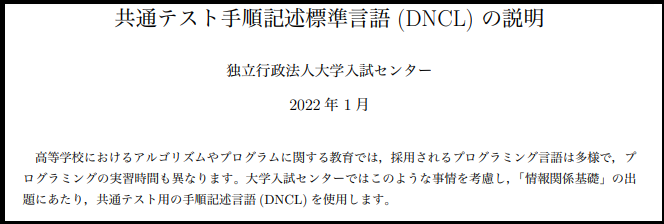

「情報関係基礎」ではそれ以前は「BASIC(ベーシック)」「COBOL(コボル)」「Pascal(パスカル)」の3つのプログラミング言語から選択する方式でしたが、受験生が学校などで学習したプログラミング言語によって差が生じるのは不公平であるとの判断から新しいプログラミング言語のDNCLが開発されました。(以下は公式によるDNCLの説明です)

ちなみにセンター試験では「数学Ⅱ」「数学Ⅱ・数学B」「簿記」「工業数理」「情報関係基礎」の中から1科目を選択する方式で、恐らくほとんどの受験生は「数学Ⅱ」か「数学Ⅱ・数学B」を選択していたのでDNCLは世間であまり知られていない存在でした。

また、DNCLは「Daigaku Nyuusi Center Language」が語源との噂がありますが真偽は不明です。

さて、そんなDNCLは2025年共通テストで「情報Ⅰ」が新たに追加され、その中のプログラミングの問題で採用されたことから一躍有名となりましたが、2002年に開発されたDNCLと今回のDNCLは書き方が異なっている点が多数あります。

上記引用元の公式による説明資料に書かれている書き方は2002年に開発されたDNCLの説明のため2025年共通テストのDNCLとは異なっているのが分かると思います。

共通テスト2025年で採用されたDNCLのことを「DNCL2」や「新DNCL」という呼び方をしているサイトや書籍もありますので、DNCLについて調べる際は新旧バージョンがある点に気を付けましょう。

DNCL学習環境

DNCLに限らずどのプログラミング言語にも言えることですが、実際にプログラムを書いて動かしてみなければなかなか学習は進みませんので、実際にプログラムを書いたら動かすようにしましょう。

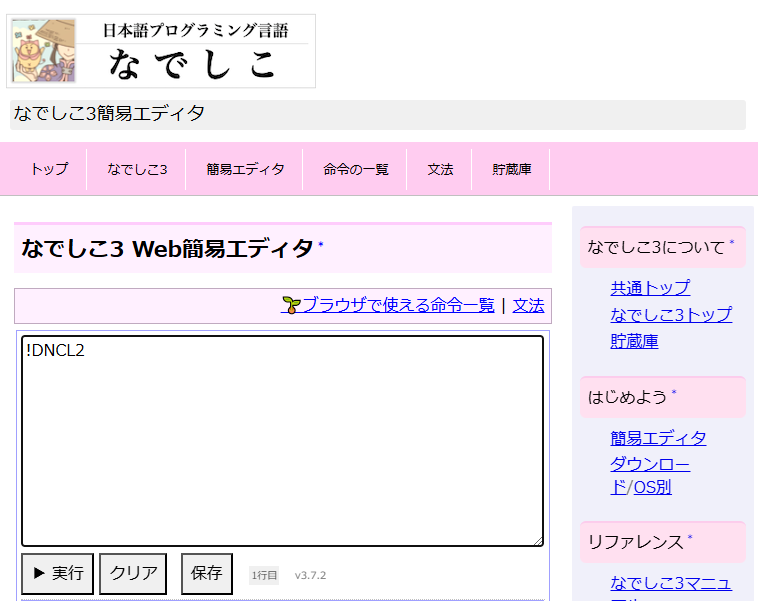

DNCLを実際に動かせる環境(実行環境)はいくつかありますが、こちらの記事では「なでしこ」という以下のサイトで学習していきたいと思います。

引用元:日本語プログラミング言語なでしこ

著作権:kujirahand

「なでしこ」はDNCLとは別の日本語プログラミング言語でDNCLと書き方も違うのですが「なでしこ3簡易エディタ」という実行環境はDNCLにも対応している(互換性がある)ので、そちらの環境を利用させていただきます。

なお「なでしこ3簡易エディタ」でDNCLを実行する際は、必ず1行目に「!DNCL2」もしくは「!DNCL2」と記述する必要があります(全角でも半角でもどちらにも対応しています)

DNCL学習の流れ

これからプログラミング言語DNCLの学習を進めて行きますが大まかな流れは以下の通りです。

個人差はありますが、約10時間以内で一通りDNCLを理解できる内容となります。

1 出力

2 変数

3 算術演算

4 入力

演習問題1

5 条件分岐

6 比較演算

7 論理演算

8 繰り返し

演習問題2

9 配列

演習問題3

10 二次元配列

演習問題4

11 組み込み関数

12 ユーザー定義関数

演習問題5

しつこいようですが、ただ読むだけではなく実際に上記の「なでしこ3簡易エディタ」でプログラムを書いて動かすようにしてください。

コメント